|

|

|||||||||||||||||||||||

|

Zitate von Karl Jaspers zum Thema Universität

Als Fortsetzung (unten) die Illustration eines Zitats von Karl Jaspers: ein exemplarischer Fall an der Universität Gießen in den 70er und 80er Jahren, der Dozent Andreas Christinidis.

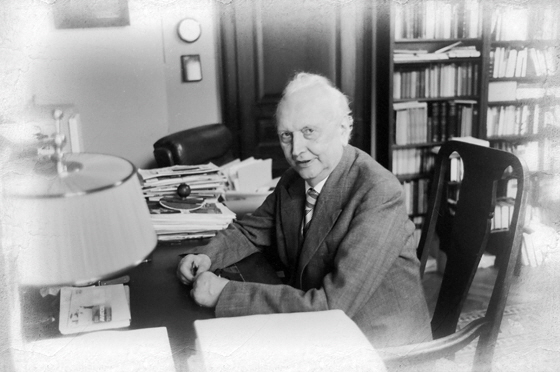

Der Heidelberger Existenz-Philosoph Karl Jaspers

Lizenz: Wikimedia

23,05,19

Jaspers ist einer der bedeutendsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Als ‚Existenzphilosoph‘ geht es ihm um das eigentliche humane und das geistige Wesen des Menschen. In verschiedenen Schriften hat er die Idee der Universität vertreten, wie sie wohl auch Wilhelm von Humboldt bei dessen Bildungsreformen vor Augen stand (speziell 1809 Gründung der Berliner Universität nach seinem sehr erfolgreichen Konzept, das übrigens auch als Vorbild für amerikanische Elite-Universitäten angesehen wird; vgl. “Humboldt in Amerika?”). - Zur Universitäts-Idee von Humboldt siehe: Helmut Schelsky: „Einsamkeit und Freiheit: Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen“, 1963, Neuauflage Rowohlt 2017. Es gibt von Jaspers 3 Schriften mit dem Titel „Die Idee der Universität“: 1923, 1946, 1961. [In den Zitatangaben jeweils als „Idee“ 1923, 1946 oder 1961 angeführt]. Aber nicht nur in diesen hat er zur Universität Stellung genommen. - Leider hat er sich 1933 kurzfristig naiverweise auf die entsprechenden Nazireformen in Heidelberg eingelassen, wenn auch nicht so prominent wie der berühmte Philosoph Heidegger in Freiburg, der dort sogar expliziter NS-Rektor wurde. - Es sollen hier in meiner Zitatensammlung humanistische Aussagen von Karl Jaspers dargestellt werden, die in meinen Augen sozusagen eine Fortsetzung der Humboldtschen Universitätsidee darstellen. [Einfügungen in eckigen Klammern stammen von mir - desgleichen fett hervorgehobene Schrift]. Jaspers geht es um „die Wiedergewinnung der Kraft der Idee der Universität, die bis an den Rand ihres Erlöschens geraten ist.“ (Idee 1961 S.37 ff.)

______________________________________

<Das Massendasein an Hochschulen hat die Tendenz, Wissenschaft als Wissenschaft zu vernichten. Diese soll sich der Menge anpassen, welche nur ihr praktisches Ziel will, ein Examen und die damit verknüpfte Berechtigung; Forschung soll nur soweit gefördert werden, als sie praktisch auswertbare Resultate verspricht. Dann reduziert Wissenschaft sich auf die verstandesmäßige Objektivität des Lernbaren. Statt der Hochschule, wie sie in ihrer geistigen Unruhe des ‚sapere aude‘ [nach Kant: habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!] lebt, entsteht bloße Schule. Dem Einzelnen wird die Gefahr seines selbst zu suchenden Weges abgenommen durch einen zwangsläufigen Studienplan. Ohne Wagnis in der Freiheit wird auch kein Ursprung gelegt zu der Möglichkeit eigenen Denkens. Am Ende bleibt eine virtuose Technik in Spezialitäten und vielleicht auch ein großes Wissen; der Gelehrte, nicht der Forscher wird der maßgebende Typus. Daß man beginnt, beides für dasselbe zu halten, ist Symptom dieses Niedergangs. – Eigentliche Wissenschaft ist eine aristokratische Angelegenheit derer, die sich selbst dazu auslesen. Das ursprüngliche Wissenwollen, das allein eine Krisis der Wissenschaften unmöglich machen würde, gehört dem je Einzelnen auf seine Gefahr. Es ist wohl jetzt abnorm, wenn jemand sein Leben an die Forschung setzt. Aber niemals war diese eine Sache von Menschenmengen. An der Wissenschaft hat, auch wenn er sie im praktischen Beruf verwendet, nur teil, wenn er in der inneren Haltung ein Forscher geworden ist. (…) Eine Verkehrung des Sinns von Wissenschaft geht daher heute durch die Welt. Wissenschaft genießt einmal einen außerordentlichen Respekt. Da Massenordnung nur durch Technik, Technik nur durch Wissenschaft möglich ist, herrscht im Zeitalter ein Glaube an Wissenschaft. Da aber Wissenschaft allein zugänglich ist durch methodische Bildung, das Staunen vor ihren Resultaten noch kein Teilnehmen an ihrem Sinn ist, so ist dieser Glaube Aberglaube. Eigentliche Wissenschaft ist das Wissen mit dem Wissen der Weisen und Grenzen des Wissens. (…) Man hält sich an die vermeintliche Festigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse. Die Inhalte dieses Aberglaubens sind: ein utopischer Sachverstand von allem, das Machenkönnen und die technische Meisterung jeder Schwierigkeit. Wohlfahrt als Möglichkeit des Gesamtdaseins, der Demokratie als des gerechten Weges der Freiheit aller durch Majoritäten, überhaupt der Glaube an Denkinhalte des Verstandes als an Dogmen, die für schlechthin richtige gelten. Die Macht dieses Aberglaubens (…) reißt den Abgrund auf zwischen dem Menschen, der ihr verfällt, und der kritischen Vernunft eigentlicher Wissenschaftlichkeit.> Aus: Geistige Situation der Zeit, ursprünglich 1932, Berlin 1960, S.139

< (…) vielmehr muß die Idee der Universität die Führung haben, wenn es sich wirklich um Reform der Universität in der neuen Situation handelt und nicht um Vollendung und Organisation der Verschulung, bei der unter Beibehaltung des Namens der Universität die Universität selber zugrunde gegangen ist.> Aus: Idee 1961, S.37 ff.

<Die Aristokratie des Geistes, aus allen Volksschichten hervorgehend, wesentlich gegründet im Ethos, in der verzehrenden Leidenschaft des Geistes des Einzelnen, in der Begabung, ist stets die Minderheit. Die Idee der Universität ist auf diese Minderheit gerichtet. Zum Heile aller ist es, daß die Norm von dieser ursprünglichen Kraft des Geistes ausgeht (…) Daß das Hervorragende, in Leistung und sichtbarer Persönlichkeit, gesehen, gefördert, unausdrücklich aber faktisch anerkannt werde und zur Wirkung gelange, ist die Bedingung des Lebens der Universität.> Aus: Idee 1961, S.37 ff.

[Jaspers verliert sich manchmal in Utopien – gemessen an der Gegenwartsrealität und ihren betonierten, wenn auch nicht offen gesellschaftlich thematisierten Gegebenheiten – wie wenn diese schönen Ideen durchaus gegenwärtig realisiert werden könnten. D.h. man merkt nicht, dass Karl Jaspers sich mit den betonierten Konstellationen und Grenzen auseinandersetzt, welche eine gegenwärtige Realisierung verhindern. Beispielsweise die „alltägliche Denkweise“ der großen Mehrheit der dt. Bürger (und damit der großen Mehrheit der Politiker) ist durchaus spießbürgerlich und gegenüber dem „hellsten Bewußtsein“, entschieden borniert eingestellt. – Das soll aber nicht daran hindern, dieses Konstrukt eines idealen humanistischen Staatszustandes als Denkmöglichkeit und als Maßstab ernst zu nehmen]. <Ein wahrer menschlicher Staat vollzieht mit der Macht zugleich die Selbstbegrenzung der Macht, weil er das Recht verwirklicht. Er verwurzelt seinen Sinn in der alltäglichen Denkweise seiner Bürger, in ihrer Solidarität. Er vollzieht, wie alles geistige Leben, ständig Selbstkorrekturen. Seine Freiheit zeigt sich im gesetzlich geformten Kampf der Geister, die noch im radikalsten Gegensatz miteinander verbunden bleiben durch die gemeinsame Aufgabe. Er erfüllt sich mit allem Wissen und findet daher in dem geistigen Schaffen der Universität nicht nur sein hellstes Bewußtsein, sondern die Quelle der Erziehung seiner Bürger.> Aus: Hoffnung und Sorge. Schriften zur deutschen Politik 1945 bis 1965, München 1965, S.39 f. <Die Sorge für das gesamte Erziehungswesen tritt in den Hintergrund. Was für die Zukunft des geistig-sittlichen Ranges unseres Volkes das Wichtigste ist, ist für den Augenblick das für den bloßen Politiker am wenigsten Dringende.> Aus: Idee 1961, S.37 ff.

<Der Student ist angehender Gelehrter und Forscher und er bleibt sein Leben lang ein philosophisch wissenschaftlicher Mensch, wenn er in jene Bewegung dauernden Wachsens der Idee eingetreten ist, auch wenn er sich auswirkt im praktischen Beruf der Wirklichkeitsgestaltung, die nicht weniger produktiv ist als die wissenschaftliche Leistung im engeren, literarisch sichtbaren Sinn.> Aus: Idee 1961, S.81

<Der Student hat grundsätzlich Studierfreiheit. Er ist nicht mehr Schüler, sondern reif und Bürger der Hochschule. Damit Männer der Wissenschaft entstehen, selbständige Persönlichkeiten, müssen Jünglinge gewagt werden. [Gemeint ist hiermit offenbar ein gewisser Freiheits- und Abenteuergeist junger Menschen. Der Satz stammt von dem Pädagogen Herbart (1856) und lautet vollständig: „Es müssen Knaben und Jünglinge gewagt werden, um Männer zu werden.“] Sie haben die Freiheit, zu verkommen durch Trägheit, Zerstreuung und dann aus den akademischen Berufen auszuscheiden. – Würde man Dozenten und Studenten an die Leine einer Schuldisziplin legen, so wäre das Leben der Ideen, das Schaffen und Forschen am Ende. Es erwüchsen keine in ihrer Denkungsart verläßlichen, kritisch prüfenden und besonnenen in jeder Situation die Wahrheit suchenden Männer. Freiheit ist die Lebensluft der Universität.> Aus: Hoffnung und Sorge. Schriften zur deutschen Politik 1945 bis 1965, München 1965, S.54

[Interessant auch folgende Bemerkung, die offenbar eine höchst vorurteilsfreie Vorstellung von geistiger Berufung beinhaltet:] < (…) daß nicht durch Tests, welche vielleicht ganz spezifische Begabungen voraussetzen, die Tüchtigen im Sinne der eigentlich Geistigen ausgeschaltet werden.> Aus: Idee 1961, 139 f.

<Examina als Abschluß eines langen freien Studiums sind Sache der geistig Ursprünglichen. (…) sie sollen selbständige Menschen sein, sich selber führen können. Sie sind reif und brauchen keinen Meister, weil sie sich selbst an die Hand genommen haben. Sie hören Lehren, Gesichtspunkte, Orientierungen, Tatsachen, Ratschläge, um selber zu prüfen und zu entscheiden. (…) Die eigentlichen Studenten haben Initiative, sie vermögen sich selbst Aufgaben zu stellen. Sie können geistig arbeiten und wissen, was Arbeit heißt. Sie sind Einzelne, die in Kommunikation wachsen. Sie sind nicht der Durchschnitt, nicht eine Masse, sondern zahlreiche Einzelne, die es auf sich hin wagen. (…) – Am Ende steht das Examen. Es soll feststellen, was schon geschehen ist: die Auslese, die der Studierende selber an sich durch den Gebrauch seiner Freiheit vollzogen hat. Die Universität wäre nicht mehr Hochschule, wenn eine durch Berechtigungen ausgewählte Anzahl von Studierenden schulmäßig kontrolliert bis zum Ende des Studiums den sicheren Weg hätte. Vielmehr ist das Wesen der Hochschule, daß die Auswahl im Gang des Studiums durch den je Einzelnen im Verhalten zu sich selbst erfolgen muß unter der Gefahr, am Ende nichts gelernt zu haben und nichts zu können. Diese Auswahl durch die geistige und institutionelle Situation zu gestalten, ist das ernsteste und am Ende nicht rein lösbare Problem.> Aus: Idee 1961, 140 f.

<Geistige Aristokratie ist nicht eine soziologische Aristokratie. Jeder dazu Geborene sollte den Weg zu den Studien finden. – Diese Aristokratie ist Freiheit eigenen Ursprungs, begegnet beim Erbadel wie beim Arbeiter, bei Reichen und bei Armen, überall gleich selten. Sie kann nur eine Minorität sein. Die Studenten sollen aus dem gesamten Volk als geistiger Adel an die Universität kommen.> Aus: Idee 1961, S.115

<Der Unterschied des geistigen Adels vom geistig Unfreien ist dieser: der erste denkt Tag und Nacht an seine Sache und verzehrt sich, der zweite verlangt Trennung von Arbeit und Freizeit. Der erste geht auf eigenes Risiko seinen Weg, horchend auf die leiseste Stimme der Führung aus seinem Innern. Der zweite will Führung, Lehrplan, Arbeitsauftrag von Außen. Der erste wagt das Scheitern, der zweite verlangt Garantie des Erfolgs bei Fleiß.> Aus: Idee 1961, S.115 [Das lässt sich übrigens ergänzen durch Friedrich Schillers Antrittsvorlesung als Geschichtsprofessor (1789), in welcher er den ‚Brotgelehrten‘ vom ‚philosophischen Kopf‘ unterscheidet.]

<Für die besonderen Berufe ist daher die beste Ausbildung nicht schon das Erlernen eines abgeschlossenen Wissens, sondern die Schulung und Entfaltung der Organe zu wissenschaftlichem Denken. (…) Man muß Methoden des Fragens geübt haben. Man muß fachmäßig irgendwo bis auf den letzten Grund gekommen sein, aber braucht nicht die Gesamtheit der fachmännischen Ergebnisse im Kopf zu haben, wie es törichte Examina verlangen. (…) Nicht das Wissen hilft, sondern die Fähigkeit, durch eigene Initiative sich überall das erforderliche Wissen zu verschaffen, die Fähigkeit, die Dinge denkend unter Gesichtspunkten aufzufassen.> Aus: Idee 1961, S.69 f.

<Der Sündenfall der Universitätslehre beginnt, wenn man den Besuch gewisser Vorlesungen und Übungen obligatorisch macht. Dann kommt man schließlich zu einer Reglementierung des Studiums. Die Verschulung will gute Durchschnittserfolge im Besitz von Lernbarkeiten mit einiger Sicherheit erzielen. Auf diesem für die Universität verderblichen Weg erstickt mit der Freiheit des Lernens zugleich auch das Leben des Geistes. Denn dieses ist immer ein glückliches, unberechenbares Gelingen im Strom des Versagenden, nicht als Fabrikat des Durchschnitts zu erzielen. – Die Unfrohheit von Lehrer und Schüler in den Fesseln von Lehrplänen und Studienordnungen, von Kontrollen und Massenleistungen, die Schwunglosigkeit der verständigen Sachlichkeit sind der Ausdruck einer Atmosphäre, in der wohl gute Resultate technischen Könnens und abfragbaren Wissens erzielt werden, aber das eigentliche Erkennen, das Wagende des Forschens und Sehens, unmöglich wird (…)> Aus: Idee 1961, S.74 ff.

<Die Universitäten als das Miteinander aller Wissenschaften in der allseitigen Verwirklichung der Wissensmöglichkeiten in Forschung und Verstehen, die alles ergreifen, was an Tatbeständen und Konstruktionen vorkommen kann, haben ihre Einheit und inneres Leben durch das Philosophieren, das im einzelnen Forscher und Gelehrten gegenwärtig ist. Dieses ‚Mehr als Wissenschaft‘, das in den Wissenschaften und mit ihnen allein sich auswirken kann und ihnen erst Sinn und ursprüngliche Bezogenheit aufeinander gibt, wird in der Lehre der Philosophie zu ausdrücklicher Bewußtheit als die Seele des Ganzen. Universitäten gedeihen in dem Maße, als diese Seele sie durchdringt.> Aus: Philosophie, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1948, S.245

< (…) innerhalb des Gesamtbildes eines Menschen spielt die rationale und philosophische Prägung eine so entscheidende Rolle, daß mit dem Ergriffensein von dem grenzenlosen Willen zum Forschen und Klären, eine eigentümliche Bildung verknüpft ist: sie fördert die Humanitas, d.h. das Hören auf Gründe, das Verstehen, das Mitdenken auf dem Standpunkt eines jeden anderen, die Redlichkeit, die Disziplinierung und Kontinuität des Lebens.> Aus: Idee 1946, S.50 f.

<Die Kommunikation erst macht die Universität zu einem Leben der Wahrheit. (…) Daher ist die Weise der Kommunikation eine Sache aller ihrer Glieder. Das behutsame Sichabschließen, die Verwandlung der Kommunikation in unverbindliche Geselligkeit, der Formen wesentlichen Verkehrs in verschleiernde Konventionen ist immer zugleich ein Absinken des geistigen Lebens.> Aus: Idee 1961, S.88 f.

< (…) es darf keine Schranken geben durch schonende Zurückhaltung, keine Milde durch Verschweigen, keinen Trost durch Täuschung. Es gibt keine Frage, die nicht gestellt werden dürfte, keine liebgewordenen Selbstverständlichkeiten, kein Gefühl, keine Lebenslüge, die zu schützen wären.> Aus: Hoffnung und Sorge. Schriften zur deutschen Politik 1945 bis 1965, München 1965, S.68 f. <Solche kommunikative Forschungsbewegung ist unterschieden von Kollektivarbeit. Diese ist ein wissenschaftlicher Industriebetrieb, der etwas hervorbringt dadurch, daß der führende Kopf Arbeiter beauftragt, die er zwar Mitarbeiter nennt, aber in der Tat einstellt als Glieder in der Kette seines Planes.> Aus: Idee 1961, S.91 f. ______________________________________________________

[Die obigen Zitate sind dem folgenden instruktiven Buch über die Philosophie von Karl Jaspers entnommen: Karl Jaspers. Was ist Erziehung? Ein Lesebuch. Textauswahl und Zusammenstellung von Hermann Horn. Piper Verlag, München 1977. Darin das Kapitel VI. Erziehung und Universität, S.192-221] _________________________________________________ _________________________________________________ Hier jetzt als Fortsetzung die Illustration eines Zitats von Karl Jaspers: ein exemplarischer Fall an der Universität Gießen in den 70er und 80er Jahren der Dozent Andreas Christinidis

Zunächst also das Zitat von Jaspers: <Der Sündenfall der Universitätslehre beginnt, wenn man den Besuch gewisser Vorlesungen und Übungen obligatorisch macht. Dann kommt man schließlich zu einer Reglementierung des Studiums. Die Verschulung will gute Durchschnittserfolge im Besitz von Lernbarkeiten mit einiger Sicherheit erzielen. Auf diesem für die Universität verderblichen Weg erstickt mit der Freiheit des Lernens zugleich auch das Leben des Geistes. Denn dieses ist immer ein glückliches, unberechenbares Gelingen im Strom des Versagenden, nicht als Fabrikat des Durchschnitts zu erzielen. – Die Unfrohheit von Lehrer und Schüler in den Fesseln von Lehrplänen und Studienordnungen, von Kontrollen und Massenleistungen, die Schwunglosigkeit der verständigen Sachlichkeit sind der Ausdruck einer Atmosphäre, in der wohl gute Resultate technischen Könnens und abfragbaren Wissens erzielt werden, aber das eigentliche Erkennen, das Wagende des Forschens und Sehens, unmöglich wird (…)> Aus: Idee 1961, S.74 ff. _________________________________

Zur Eröffnung ein Foto aus einem meiner diversen Christinidis-Seminare

Der Mittlere da am rechten Tisch bin ich selber. – Andreas war ein begeisterter Raucher. Wie man erkennen kann, hat er hier zwei Schachteln Zigaretten. Das Foto ist von 1983 in einem Raum von Haus E (Soziologie und Politik) des Fachbereichs (FB) 03 der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen; auch Phil II (Philosophikum zweiter Klasse?), ursprünglich AfE (Abteilung für Erziehung), heutzutage “Sozial- und Kulturwissenschaften” genannt. (Wie wird es in Zukunft wohl heißen?). Er selber gehörte zum “Institut für Politikwissenschaft”.

Ich denke, er hatte 2 Phasen an der Uni. Die erste Phase war nach dem Obristen-Putsch in Griechenland 1967 – weshalb er als Linker nach Deutschland emigrierte. [“Sympathisanten der Linken und potenzielle Gegner wurden verhaftet. Am Ende der ersten Woche waren nach Schätzungen von Amnesty International mindestens 8000 Menschen im Gefängnis.” Aus: Spiegel-Geschichte] In Deutschland war er an der Uni Gießen im FB 03 für „Faschismus-Theorie“ zuständig. So habe ich ihn unsprünglich in den 70ern erlebt. Ich schrieb da eine Seminararbeit, auf die ich mir was einbildete, und ich kam dann mal nach den Semesterferien in seine Sprechstunde, um ihn darauf anzusprechen. Da zeigte er hinter sich in eine Ecke, wo ein halb-dreiviertelmeter hoher Stapel offenbar von etlichen solcherlei Seminararbeiten aufgehäuft ruhig & friedlich und dem Anschein nach nie angerührt, lagen. Er schleuste also Jahr für Jahr jede Menge Student*innen durch sein Faschismus-Seminar, für das er als Spezialist offiziell in Gießen am Politik-Institut zuständig war.

In der zweiten Phase hatte er sich sozusagen emanzipiert und ist als Dozent (der übrigens nicht prüfungsberechtigt war) ausgeschert in andere Themen, für welche die SPD-Politik-Profs, die dort beim Politik-Institut im Haus E das Sagen hatten, wenig bis keinerlei Verständnis hatten, wie ich nach und nach von Andreas erfuhr. Es gab so Ende der 70er z.B. mal ein gut besuchtes Seminar von ihm über kritische Psychiatrie nach Castel, an welchem ich auch teilnahm. Bing Robert Castel war ein französischer Soziologe, der in den 1960er Jahren mit Pierre Bourdieu zusammenarbeitete. Er interessierte sich für Psychoanalyse und Psychiatrie und unternahm eine kritische soziologische Analyse dieser Bereiche2. Die kritische Psychiatrie ist eine Richtung der Psychiatrie, die die Ansicht vertritt, dass ein "Verrückter" an sich nicht "verrückt" ist, sondern als eine Art Brennpunkt wirkt, in dem die pathologische Stimmung, die seine zugehörige Gruppe (meist die Familie) durchdringt, ihre Entladung findet3. In Bezug auf Castel näherte die kritische Psychiatrie sich Michel Foucault an und wandte sich dem Phänomen des sozialen Ausschlusses, der Exklusion zu2. Er versuchte zu verstehen, warum die Lohnarbeit, die – historisch gesehen – eine sozial verachtete Position gewesen war, nach und nach zum Modell wurde2. Quelle(n) 2. Kritische Psychiatrie - Lexikon der Psychologie - Spektrum.de 3. Antipsychiatrieモ-Bewegung: Eine Institution steht am Pranger

Das machte mich neugierig auf diesen Dozenten, der sich offenbar mit interessanten Themen beschäftigte Somit besuchte ich bei Christinidis zunächst zwei Seminare über Althusser (ein einflussreicher französischer strukturalistisch gesinnter Marxist, der möglicherweise der Auslöser für weitere Seminare von Andreas war). Desweiteren mehrere Seminare über Foucault (von Althusser beeinflusst), auch ein Seminar über strukturelle Staatstheorie (hatte mit einem marxistischen Freund von ihm zu tun, der in Paris und später in Vincennes lehrte und ebenfalls von Althusser beeinflusst war: Nicos Poulantzas), und unter anderen beispielsweise ein Seminar „Körper und Macht“, was seine Königsberger Kollegen (frei nach Professor Abronsius aus dem Polanski-Film von 1967 Tanz der Vampire) besonders lächerlich und als verachtenswert ansahen – wie er mir erzählte. – [ Hierzu ist noch zu bemerken, dass gerade zu diesem Seminar Barbara und ich was Essentielles beitragen konnten. Wir hatten zu dieser Zeit – 1982 und 1983 - bei den Pfingstveranstaltungen ‚Volksuni‘ an der Freien Universität Berlin die Forschungen (mit der Methode der Erinnerungsarbeit) von Frigga Haug und ihren Mitarbeiterinnen über die Sexualisierung der weiblichen Körper ziemlich genau kennengelernt. Selbstverständlich dreht es sich hier ganz prinzipiell um das Thema „Körper und Macht“ – und dieser Forschungs-Gegenstand ist keinesfalls lächerlich; Ideen von Foucault gehören übrigens mit zu den Begriffsbildungen der zugehörigen Theorie. Wir konnten beim Christinidis-Seminar sogar das entsprechende Buch vorlegen: „Frauenformen 2. Sexualisierung der Körper“ herausgegeben von Frigga Haug. Argument-Sonderband AS 90, Berlin 1983. (Frigga Haug war eine der Hauptinitiatorinnen dieser ‚Volksuni‘ an der FU) ]

So kam es, dass seine vielfältigen Seminare zwar up to date bzgl. neueren geistigen Entwicklungen speziell in Frankreich waren, aber manchmal nur ziemlich wenige Teilnehmer hatten; was ich natürlich - und Barbara auch, die damals ebenfalls an der JLU studierte und bei den Christinidis-Seminaren öfters mit von der Party war - durchaus als positiv ansahen. Außerdem kamen Andreas und ich uns dadurch menschlich etwas näher, da ich nach und nach einer der regsten Teilnehmer seiner kleinen. sozusagen irregulären ‚Oberseminare‘ wurde.

Andreas Christinidis habe ich auch persönlich echt Wichtiges zu verdanken. Denn nun näherte ich mich langsam meinem 30-semestrigen Studien-Jubiläum. Und ich hatte die Idee eines Abschlusses so gut wie aufgegeben. Da meinte aber Andreas, ich solle doch unbedingt den Abschluss machen. Als ich ihm dann sagte – er selber war ja nicht prüfungsberechtigt – ich wüsste keinen zu dem ich gehen sollte, hatte er eine Antwort, die ich nie vergessen werde: „Einen gibt’s immer!“ Und tatsächlich besorgte er mir den EINEN: Einen Statistik-Prof, auf den ich im Leben nie gekommen wäre. Der wieder besorgte eine Psychologie-Professorin (für mein zweites Nebenfach), die am Sportwissenschaftlichen Institut (!) zu tun hatte, auf die ich ebenfalls nie gekommen wäre. Den Soziologie-Prof Bruno Reimann (für mein erstes Nebenfach) konnte ich selber beisteuern, da ich auch bei ihm so manches spezielle Seminar belegt hatte (z.B. über Sir Karl Popper oder über Sexualität - letzteres zusammen mit meiner Barbara im winterlich verschneiten, somit märchenhaft anmutenden Schloss Rauischholzhausen, das damals noch zur Universität gehörte). - Naja, und so kommt es, dass ich seit 1986 mehr oder minder stolzer „Magister“ bin, was ich ganz witzig finde, da die Magister im Mittelalter ziemlich lange studieren mussten, bevor sie sich ihren Titel verdient hatten (bis zu 18 Jahre - also DIE waren mir natürlich überlegen!).

Mit diesem Titel habe ich offiziell nicht das Geringste angefangen, da ich mich nirgends entsprechend bemüht habe. Aber z.B. Volker, mein Schwager, hatte die feste Meinung, dass ich keinen Studienabschluss hätte (was womöglich etliche, die mich kennen, ebenfalls so annehmen, da ich ja ‘nix bin’), und ich konnte ihm dann erklären, dass ich tatsächlich ‚Magister‘ bin. Das habe ich also dem Andreas Christinidis zu verdanken. Und das ist völlig ok so. Ich bin ihm dankbar dafür.

Unser Kontakt ist dann im Laufe der Jahre nach dem Magister langsam verblasst. Zuletzt traf ich ihn und seine Frau - ich denke mal, es war so Ende der 80er oder Anfang der 90er - vor dem damaligen ‚Horten‘ in Gießen. Seine dt. Frau machte ihm in unserem Beisein, Vorwürfe, dass er immer noch wie ein Schlot rauche, obwohl er es doch am Herz habe. Ich glaube, er träumte vermutlich davon, in Athen an dem Omonia-Platz draußen an einem der diversen Kafenions zu sitzen, wenn er mal pensioniert war. Ja, ich sehe ihn da eigentlich mit so einem kleinen griechischen Rosenkranz-Click-Clack - "Komboloi" genannt - abundzu lässig nebenbei ein-zwei mal rumwirbeln.

1983 Uni Gießen, Politik-Institut - Links Andreas Christinidis, rechts sein ‘Schüler’ Manfred Aulbach

AfE - Gelände “Phil II” - links die Cafeteria

|